-

- 磁石にはどのような種類の物がありますか?

-

- 太陽電池(光電池)とは、どのようなものですか?

-

- 太陽電池(光電池)には、どのような種類の物がありますか?

-

- 月齢とは何ですか?

-

- 今日の月齢はいくつなのでしょう?

-

-

小学5年生用教材 たねの発芽に入っているトウモロコシやインゲンマメの種は、育てると食べられるようになりますか?

芽が出た苗を学級園で育てて収穫したいのですが。 -

- 小学6年生 電気の利用の教材についての質問です。豆電球と発光ダイオードの点灯時間を比べる実験をしますが、発光ダイオードには抵抗器(電子部品)がついていると聞きました。発光ダイオードに抵抗器がついていると、消費電力が増えて結果が逆になりませんか?

-

- 小学6年生 電気の利用の教材についての質問です。屋内で電灯にて太陽電池を使っているのですが、モーターが回りません。(ソーラーカーが走りません。)

-

- 説明書などにマンガン乾電池を使うように書いてありますが、アルカリ乾電池では実験できないのですか?

-

- 豆電球と発光ダイオードの点灯時間を比べる実験をしますが、発光ダイオードには抵抗器(電子部品)がついていると聞きました。発光ダイオードに抵抗器がついていると、消費電力が増えて結果が逆になりませんか?

-

- コンデンサーに電気をためて、豆電球と発光ダイオードの点灯時間を比べる実験をしたとき、豆電球より先に発光ダイオードの方が消灯しました。(または最初から発光ダイオードが点灯しない)どういった原因が考えられますか?

-

- 小学6年生 電気の利用の教材についての質問です。屋外で太陽電池を使っているのですが、発光ダイオードや電子ブザーは動作するのにモーターが回りません。(ソーラーカーが走りません。)

-

- 小学6年生 電気の利用の教材についての質問です。屋内で電灯にて太陽電池を使っているのですが、モーターが回りません。(ソーラーカーが走りません。)

-

-

小学6年生 電気の利用の教材についての質問です。太陽電池はC型とD型のどちらを使えばよいですか?何が違いますか?

-

- 小学6年生 電気の利用の教材についての質問です。太陽電池D型の「逆流防止機能」とは何ですか?

-

- 人感センサーが反応しません。

4月~8月頃に期間を限定して公開しております。

表面がザラザラした面とツルツルした面がありますが、ツルツルした方が表ですか?

表面の手触りの違いは、画材のタッチに影響を与えることがあります。

磁石の種類と説明

| アルニコ磁石 | アルミニウム、ニッケル、コバルトを成分とする鋳造磁石。強力であるが高価である。 |

| フェライト磁石 | 酸化鉄を原料に燒結したもの。安価で保磁力が高い。陶器のようなものなので、割れやすい。 |

| ゴム磁石 | ゴムをバインダーとしフェライトの粉末を配合、分散化させたもの。柔軟性と対衝撃に優れている。 |

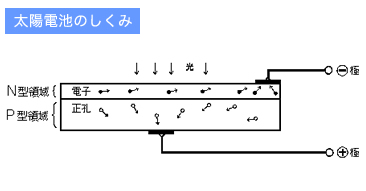

太陽電池は光エネルギーを電気エネルギーに変えますが、乾電池のように電気を蓄えることはできません。

用語説明

| P型半導体 | 正孔の数が自由電子の数より多く、正孔の移動によって電気伝導が行われる半導体。 |

| N型半導体 | 電動電子の数が正孔の数よりも多く、電気伝導が主に電子によって行われる半導体。 |

シリコン・ガリウム・ヒ素・塩化カドミウムなどから、P型とN型の半導体を作り、PとNを結合します。

その接合面に太陽光を当てると、光子が吸収されて、一対の電子と正孔(荷電子帯中の電子の抜けた孔で、正の電荷を持った粒子として取り扱われている。)ができます。

電子はN型領域へ、正孔はP型領域へ引き寄せられるためN型領域は負に、P型領域は正に帯電して大きな起電力を生じ、両域の電極を接続すれば電流を取り出すことができます。

月の満ち欠けの速度は一定ではなく、同じ月齢の数値でも月の形に若干の違いが出ることがあります。

国立天文台 こよみの計算で月齢カレンダーを見ることができます。

ページ左の設定の中の、「月齢カレンダー」を[Go]すると表示されます。

おおよそでもよろしければ、計算で求めることもできます。

計算で求める場合は、「小学4年生用教材 月の早見板」に記載されている計算方法などがあります。

計算方法は

![]()

これでおおよその月齢が算出できます。 但し 1月2月は、誤差が大きいのでプラス2をします。 また 算出した月齢が30より多くなったら30を引いて下さい。(2025年)のMの数は(28です)

※あくまでの簡易的な求め方なので誤差が発生します。

例)2025年7月10日だとすると

7(月)+10(日)+28(Mの数)=45

45-30=15

おおよその月齢は15です。

芽が出た苗を学級園で育てて収穫したいのですが。

・インゲンマメ 「尺五寸菜豆」(食用)

食用の品種ですので、育てて収穫していただいたものは食べていただけます。

ただし、育てる前のセットに入っている種は食品としての管理をしておりませんので、食べないでください。

。発光ダイオードに抵抗器がついていると、消費電力が増えて結果が逆になりませんか?

抵抗器がついていると余分に電気を消費するイメージがあるかもしれませんが、むしろ逆です。

抵抗器がついている方が電気の流れが少なくなるので、電流量は少なくなり、消費電力も減ります。

<発光ダイオード(LED)に抵抗器がついている理由>

LEDは許容量を超える電流・電圧を受けると壊れてしまうので、抵抗器をつけて流れる電流量を制限しています。

どういった原因が考えられますか?

コンデンサーは充電量に比例して電圧が高くなりますまた、発光ダイオードは赤色で1.5V~1.7V、白色で2.5V~2.7Vの電圧がなければ点灯しません。(豆電球は0.6V程度でもわずかに光る)

ですので、発光ダイオードが点灯する電圧までコンデンサが充電されていないと、すぐに消えたり、点灯しなかったりという事が起きます。

また、コンデンサーの容量が大きいものほどたくさん充電しないと電圧が上がりません。 正しい実験のデータを取るために、コンデンサーにしっかり充電してから比較実験をしてください。

晴れている日でも、日差しが弱いと本来の性能を発揮できません。

地面の影がぼんやりしているようなら日差しが不足しています。 はっきりと濃い影ができる日に実験を行ってください。

また、ソーラーカーにつきましては運動場など凹凸のある路面や勾配のある路面ではうまく走らないことがありますので、滑らかで平坦な路面で走らせてください。

実験では、学習の中で子どもたちが様々な配線を試し、試行錯誤することが考えられます。 正しい使い方をしていただいているときは安全なのですが、間違った配線を試して回路をショートさせると、最大電流が流れて多量の熱が発生します。

マンガン乾電池は電流値が低いので、ショートさせても乾電池や導線があたたかくなる程度で済みます。

アルカリ乾電池は電流値が高いので、ショートさせると乾電池や導線が短時間で火傷をするほど熱くなります。

またスイッチを入れたまま長時間放置したり、回路をショートさせたままにしたりすると乾電池の液もれを起こすことがあり、アルカリ乾電池は強いアルカリ液が入っているので、皮膚についたり目に入った時により危険です。

試行錯誤する実験という観点から、教材業界ではマンガン乾電池をご使用いただくようお願いしています。

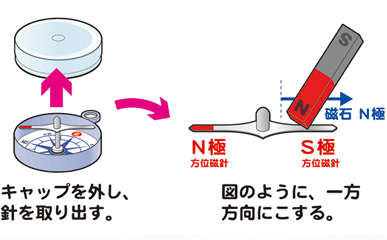

1. キャップを外し、針を取り出す。

2. 棒磁石のN極で、針のS極を一方方向にこする。

実験では、学習の中で子どもたちが様々な配線を試し、試行錯誤することが考えられます。 正しい使い方をしていただいているときは安全なのですが、間違った配線を試して回路をショートさせると、最大電流が流れて多量の熱が発生します。

マンガン乾電池は電流値が低いので、ショートさせても乾電池や導線があたたかくなる程度で済みます。

アルカリ乾電池は電流値が高いので、ショートさせると乾電池や導線が短時間で火傷をするほど熱くなります。

またスイッチを入れたまま長時間放置したり、回路をショートさせたままにしたりすると乾電池の液もれを起こすことがあり、アルカリ乾電池は強いアルカリ液が入っているので、皮膚についたり目に入った時により危険です。

試行錯誤する実験という観点から、教材業界ではマンガン乾電池をご使用いただくようお願いしています。

どうしたら元に戻りますか?

長時間繰り返し使ったり、洗剤などで洗うと、筒の内側に薄く塗ってある潤滑油(押し棒のすべりを良くする油)が取れてしまうことがあります。

一般的に市販されておりますハンドクリームで代用できますので、押し棒のゴムの側面(筒に接する面)に少量つけてお使いください。

月の満ち欠けの速度は一定ではなく、同じ月齢の数値でも月の形に若干の違いが出ることがあります。

実験では、学習の中で子どもたちが様々な配線を試し、試行錯誤することが考えられます。

正しい使い方をしていただいているときは安全なのですが、間違った配線を試して回路をショートさせると、最大電流が流れて多量の熱が発生します。

マンガン乾電池は電流値が低いので、ショートさせても乾電池や導線があたたかくなる程度で済みます。

アルカリ乾電池は電流値が高いので、ショートさせると乾電池や導線が短時間で火傷をするほど熱くなります。

またスイッチを入れたまま長時間放置したり、回路をショートさせたままにしたりすると乾電池の液もれを起こすことがあり、アルカリ乾電池は強いアルカリ液が入っているので、皮膚についたり目に入った時により危険です。

試行錯誤する実験という観点から、教材業界ではマンガン乾電池をご使用いただくようお願いしています。

実験では、学習の中で子どもたちが様々な配線を試し、試行錯誤することが考えられます。

正しい使い方をしていただいているときは安全なのですが、間違った配線を試して回路をショートさせると、最大電流が流れて多量の熱が発生します。

マンガン乾電池は電流値が低いので、ショートさせても乾電池や導線があたたかくなる程度で済みます。

アルカリ乾電池は電流値が高いので、ショートさせると乾電池や導線が短時間で火傷をするほど熱くなります。

またスイッチを入れたまま長時間放置したり、回路をショートさせたままにしたりすると乾電池の液もれを起こすことがあり、アルカリ乾電池は強いアルカリ液が入っているので、皮膚についたり目に入った時により危険です。

試行錯誤する実験という観点から、教材業界ではマンガン乾電池をご使用いただくようお願いしています。

発光ダイオードに抵抗器がついていると、消費電力が増えて結果が逆になりませんか?

豆電球>発光ダイオード になります。

抵抗器がついていると余分に電気を消費するイメージがあるかもしれませんが、むしろ逆です。

抵抗器がついている方が電気の流れが少なくなるので、電流量は少なくなり、消費電力も減ります。

< 発光ダイオード(LED)に抵抗器がついている理由 >

抵抗器がついている方が電気の流れが少なくなるので、電流量は少なくなり、消費電力も減ります。

コンデンサーは充電量に比例して電圧が高くなります。また、発光ダイオードは赤色で1.5V~1.7V、白色で2.5V~2.7Vの電圧がなければ点灯しません。(豆電球は0.6V程度でもわずかに光る)

ですので、発光ダイオードが点灯する電圧までコンデンサが充電されていないと、すぐに消えたり、点灯しなかったりという事が起きます。

また、コンデンサーの容量が大きいものほどたくさん充電しないと電圧が上がりません。正しい実験のデータを取るために、コンデンサーにしっかり充電してから比較実験をしてください。

晴れている日でも、日差しが弱いと本来の性能を発揮できません。

地面の影がぼんやりしているようなら日差しが不足しています。 はっきりと濃い影ができる日に実験を行ってください。

また、ソーラーカーにつきましては運動場など凹凸のある路面や勾配のある路面ではうまく走らないことがありますので、滑らかで平坦な路面で走らせてください。

屋内で実験を行う際は写真撮影用レフランプなどの強い白熱電球の光が必要です。 (一般家庭に常備されているものではありません。)

ご家庭で実験される際は、日差しの強い晴天時に屋外で直接日光を当てて実験を行ってください。

何が違いますか?

1点目の違いは性能で、C型は最大電流が大きく、D型は最大電圧が高くなっております。

そのため、モーターカーを走らせる場合は電流値の大きいC型の方がよく走ります。 一方、白色の発光ダイオードを点灯させる場合は3.0V程度必要なので、D型でなければ点灯しません。

お勧めとしましてはハンディECOライトⅢ、またはエネラボを使われる場合は太陽電池D型を、EMを使われる場合はC型をお選びください。 (実際には行う実験により、最適なものが異なりますので、実験内容と製品スペックをご確認の上お使いください。)

2点目の違いは、「逆流防止機能」の有無です。こちらはD型にのみ機能がついています。

詳しい内容は下記「逆流防止機能」についてのQ&Aをご確認ください。

太陽電池でコンデンサーへ蓄電する場合、蓄電後に太陽電池に光が当たらなくなると、コンデンサーにためた電気が少しずつ太陽電池に逆流し減ってしまいます。

「逆流防止機能」はためた電気が太陽電池へ逆流するのを防ぎます。

1.電源に接続してから30秒過ぎていない。

この人感センサーユニットは電源を接続してから約30秒、安定時間が必要になります。

安定するまでは勝手に人感センサーが反応したり、また逆に人が近づいても反応しないことがあります。

2.明るさセンサーユニットが接続されている。

明るさセンサーユニットを接続すると、「暗くなったときだけ」人感センサーが反応するようになります。

一度、明るさセンサーを外して動作を確認してください。

(なお、明るさセンサーユニットが反応しない場合は下記「Q 明るさセンサーを手で隠したり、影にいれても明るさセンサーが働きません。」をご確認ください。)

3.人と外部との温度差が少ない。

この人感センサーは人から出る熱(赤外線)を感知し、感知している熱量が変化すると「人がいる」と判断します。

ですので、人と外部との温度差が少ないと反応しにくくなります。反応しにくい場合は「感度」のツマミを「長」の方へ回してください。人と外部との温度差が少なくなる要因としては下記のことが考えられます。

・体温が低い。特に手先が冷えているときなどは手をかざしても反応しにくくなります。

・厚手の服を着ている。厚手の服を着ていると体温が外に漏れにくいので反応しにくくなります。

・外部の温度が高い。外部の温度が体温と同程度まで上がると温度差が出にくくなり反応しにくくなります。

4.(コンデンサーでの実験時)コンデンサーの充電が減っている。

コンデンサーの場合、使用していなくても時間経過とともにためた電気が減っていきます。

白色発光ダイオードの場合、使っていなくても30~60分で点灯しなくなります。

1つ目はこの人感センサーユニットは電源を接続してから約30秒、安定時間が必要になります。安定するまでは勝手に人感センサーが反応したり、また逆に人が近づいても反応しないことがあります。

時間が十分すぎているのに動作が改善しない場合は配線時の接触不良も考えられますので接続箇所をもう一度確認してください。

2つ目はセンサーの感知範囲内に熱を発生するものがある場合です。この人感センサーは人から出る熱(赤外線)を感知し、感知している熱量が変化すると「人がいる」と判断します。

ですので、センサーの範囲内にエアコンの吹き出し口や、ペットなどがいると反応することがあります。

この明るさセンサーは10~30Lx(ルクス)以下の明るさにならないと反応しません。

目安としてはご家庭の照明器具の常夜灯の明るさがおよそ10Lx程度です。ですので、日中では明るさセンサーの穴の部分を指でふさいだり、物陰に入れたくらいではまだ明るいと判断します。

日中に動作を確認する場合には説明書に記載しているように、明るさセンサーを完全に箱の中に入れて試してみてください。

月の満ち欠けの速度は一定ではなく、同じ月齢の数値でも月の形に若干の違いが出ることがあります。

国立天文台 こよみの計算で月齢カレンダーを見ることができます。

ページ左の設定の中の、「月齢カレンダー」を[Go]すると表示されます。

おおよそでもよろしければ、計算で求めることもできます。

計算で求める場合は、「小学4年生用教材 月の早見板」に記載されている計算方法などがあります。

計算方法は ![]()

これでおおよその月齢が算出できます。 但し 1月2月は、誤差が大きいのでプラス2をします。 また 算出した月齢が30より多くなったら30を引いて下さい。(2025年)のMの数は(28です)

※あくまでの簡易的な求め方なので誤差が発生します。

例)2025年7月10日だとすると

7(月)+10(日)+28(Mの数)=45

45-30=15

おおよその月齢は15です。